La petite chapelle de Barbizon arbore un clocher-beffroi tout de bois. C'est l'œuvre de Charles-Louis Millet, fils du peintre.

Les origines

Des précurseurs, ayant pour noms Adam-François van der Meulen ou Jean-Baptiste Oudry, étaient attirés pour composer leurs scènes de chasse royale par le massif forestier de Fontainebleau, 25 000 hectares à l'écosystème original et proche de la capitale.

L'harmonie est parfaite entre l'architecture de la bâtisse et les couleurs des fleurs et de la végétation.

L'influence des peintres paysagistes anglais tels Turner ou Constable font s'enthousiasmer de jeunes peintres, Camille Corot, Théodore Rousseau et Narcisse Diaz de la Pena qui quittent, dès le début des années 1820, leurs ateliers parisiens pour rejoindre le modeste village de Barbizon.

La Bohème, le restaurant culte du village.

Peindre « sur le motif » face au paysage forestier, voilà leur unique but, leur seule obsession artistique, leur dévotion créatrice. Bientôt, cette liberté d'expression, qu'ils traquent jusque dans les sous-bois, les ravins, les chaos de rochers et autres platières tapissées de bruyère, va être encore facilitée par l'invention du tube de couleur.

Un pépinière de futurs génies

L'estancot du village devient vite un quartier général, tout comme l'auberge Ravoux à Auvers-sur-Oise ou la pension Gloanec à Pont-Aven, pépinière de futurs génies de l'histoire de l'art du XIXe et du début du XXe siècle. La réputation de Barbizon se répand comme une traînée de poudre dans les milieux artistiques.

L'amité entre les deux grands peintres a été retranscrite dans ce médaillon en bronze qui se situe à l'entrée de la forêt.

Des noms connus, Théodore Rousseau et Jean-François Millet, rejoignent le groupe. Ils seront les pierres angulaires de ce qu'on appellera bientôt, en 1880 en Angleterre et en 1905 en France, l'école de Barbizon.

Les bâtiments, tous plus beaux les uns que les autres. Ici, le lierre épouse parfaitement la bâtisse en pierre.

Les impressionnistes, comme Claude Monet, Auguste Renoir et Alfred Sisley, de même que Félix Ziem, Paul Cézanne, Adrien Rousseau ou Georges Seurat réalisèrent de belles toiles, fascinés à leur tour par la forêt bellifontaine.

La forêt peinte et photographiée

Moins connues sont les œuvres photographiques réalisées à cette même période. Charles Marville, qui deviendra le premier « photographe de la Ville de Paris » avant les grands travaux du baron Haussmann, s'aventure en forêt le 28 août 1848. Gustave Le Gray, le futur chef de file de la Mission héliographique (recensement des monuments du territoire national), lui emboîte le pas.

Dans la forêt de Fontainebleau, les peintres de Barbizon affluent pour capturer la beauté de ces lieux.

La forêt de Fontainebleau est ainsi probablement l'un des premiers espaces naturels photographiés au monde. De la centaine de peintres ayant posé leurs chevalets à Barbizon jusqu'à la fin du mouvement en 1870, l'histoire n'en a retenu qu'une poignée que Barbizon a immortalisée sur les façades des maisons briardes rurales traditionnelles, qui se coudoient le long de la Grande-Rue.

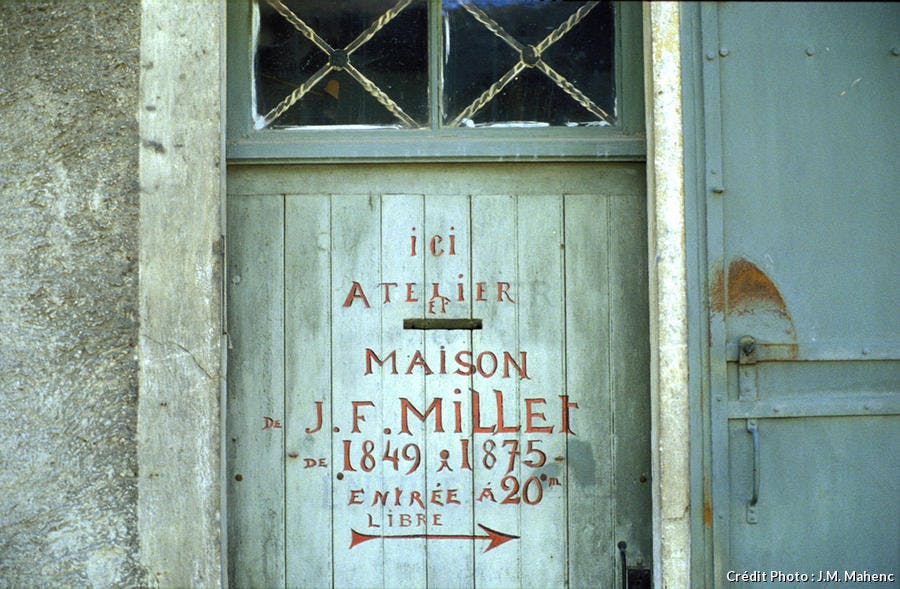

Elle constitue l'artère principale de votre visite. Aux ateliers de l'époque ont succédé aujourd'hui les galeries d'art. Pour plus d'authenticité, il faut pousser les portes de l'atelier qu'occupait Jean-François Millet (1814-1875). Sa période Barbizon lui inspira de grands tableaux comme Scieurs de bois dans une forêt (musée d'Orsay), La Fileuse (Musée d'Orsay), Les Botteleurs de foin (musée du Louvre) et, bien sûr, L'Angelus (musée d'Orsay).

La façade de cette maison-souvenir est restée la même que lorsqu'il la quitta définitivement en 1875.

Voyez également dans la même rue, les maisons-ateliers de Díaz de la Peña (numéro 28), à deux pas de l'hôtellerie du Bas-Bréau, de Charles-François Daubigny au numéro 21 (où il était voisin de l'auteur de L'Île au trésor). Pour se remémorer l'histoire du village et de l'école de Barbizon, faites une halte prolongée à l'auberge Ganne, devenue depuis 1995 le Musée départemental des peintres de Barbizon.