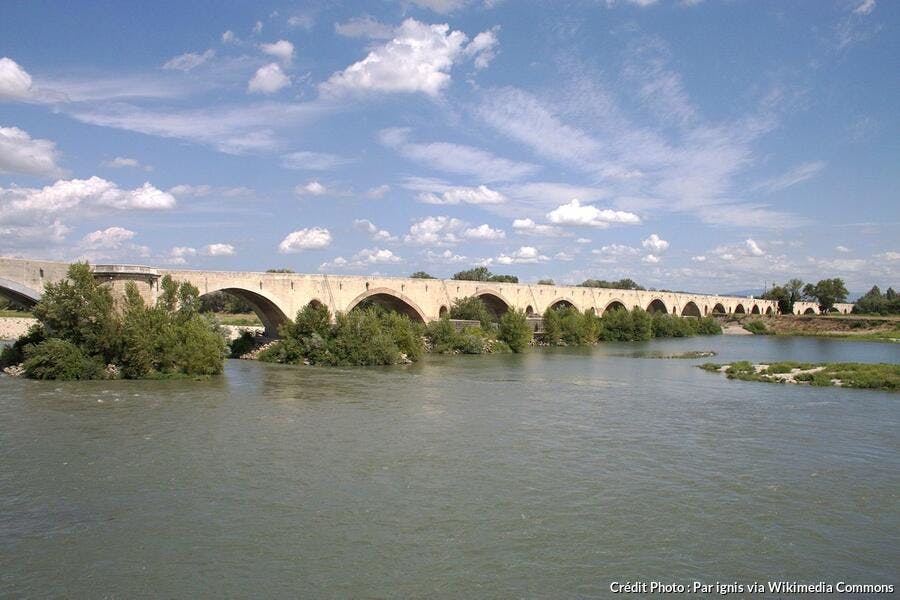

Le pont de Saint-Esprit

C'est au Moyen Âge que le réseau des voies carrossables prend un véritable essor. De grands « travaux publics » s'accompagnent de la construction de ponts. À cette époque, les infrastructures de voirie étant considérées comme des œuvres pies, les chantiers sont essentiellement aux mains de clercs issus de grands monastères. Ceux-ci sont en partie « subventionnés » par des fonds provenant des fidèles. Une légende, qui semble ne pas tenir à l'épreuve de l'analyse historique, affirme qu'un ordre religieux hospitalier, l'ordre des frères pontifes, surnommés les « faiseurs de ponts », aurait été dépositaire aux XIe et XIIe siècles des grands ponts rhodaniens d'Avignon et de Saint-Esprit. Facilitant la libre circulation des biens et des personnes, dynamisant les échanges commerciaux, il est avantageux d'implanter des péages sur les ponts, sources de revenus très substantiels pour les cités.

Une évolution des ponts : des progrès techniques au XVIIe siècle

Au XVIIe siècle, la monarchie française ambitionnait depuis déjà longtemps d'assurer la construction des voies de circulation. Ordinairement, elle était de la compétence des seigneurs, des provinces ou des communautés. Pour prendre l'ascendant et remédier à cette situation, Colbert, ministre influent de Louis XIV, contrôleur général des finances, secrétaire d'État de la maison du Roi, crée alors le corps des commissaires des Ponts et Chaussées. Cette organisation est hiérarchisée, sur le modèle du corps du Génie militaire, responsable lui des fortifications. Sous l'impulsion des commissaires des Ponts et Chaussées, les ouvrages d'art routiers voient leur résistance, leur portée et leur esthétique s'améliorer.

Le pont de la Concorde

Avec le fondateur et premier directeur de l'École royale des Ponts et Chaussées (créée en 1747), Jean-Rodolphe Perronet, le génie civil accomplit d'immenses progrès techniques. En 1791, sa pièce maîtresse, le pont Louis-XVI (actuel pont de la Concorde, à Paris) enjambe la Seine entre les quais des Tuileries et le quai d'Orsay. Avant la mise en service du pont, un simple bac assurait la jonction entre les rives droite et gauche.

L'architecture du pont Camille-de-Hogues, précurseur des nouveaux ponts en béton armé avec structure métallique

Avec le XIXe siècle, un nouveau défi s'offre aux ingénieurs et architectes : élever des ouvrages qui soient adaptés au trafic automobile qui augmente petit à petit et commence à envahir les grandes artères urbaines. Tandis que les ponts et viaducs ferroviaires construits à cette époque ont un recours important à l'utilisation de structures métalliques, marque de fabrique des ateliers de la société Eiffel (viaduc de Garabit sur la Truyère, viaducs de Neuvial et de Rouzat sur la Sioule, viaduc de Souleuvre...), les ponts routiers inaugurent un matériau nouveau : le béton armé. Celui-ci autorise des structures porteuses massives (ponts à poutres, tabliers suspendus, tabliers portés) ; le premier grand pont en béton armé est le pont Camille-de-Hogues, enjambant la Vienne à Châtellerault (1899).

Châtellerault traversé par la Vienne, avec l'ancienne manufacture d'armes, le pont Camille-de-Hogues (en bas), et le pont Henri IV (en haut)

Seconde Guerre mondiale : destruction, évolution et reconstruction

Durant la Seconde Guerre mondiale, plus de 6000 ponts routiers sont les cibles privilégiées des bombardements de l'armée allemande. Évolutions techniques et nouveaux matériaux (dont le béton pré-contraint) permettent une reconstruction d'ouvrages colossaux, battants des records de longueur, de hauteur, de portée, inscrits dans des sites exceptionnels. Sous la présidence du général de Gaulle, la Seine s'équipe du pont suspendu de Tancarville (mis en service en 1959), ouvrage en béton et acier de 1 420 mètres de long. Il aura un petit frère en 1977 avec le pont de Brotonne, à Caudebec-en-Caux. Puis, en 1995, c'est le pont de Normandie qui tire un trait élégant au-dessus de l'estuaire de la Seine, grâce à un ouvrage à haubans de tous les records (2 143 m de long, 215 m de haut et 856 m de portée principale). Les années 1960-1970 verront également les îles d'Oléron (3 027 m de long), de Noirmoutier (583 m de long), de Ré (2 926,50 m de long) ainsi rattachées au continent.

À partir de 1977, le pont autoroute de Brotonne franchit la Seine pour relier Caudebec-en-Caux à Saint-Nicolas-de-Bliquetuit. Le mariage de l'acier et du béton

Le viaduc de Millau, un travail titanesque

Des records, le viaduc de Millau, pont à haubans de béton et d'acier franchissant la vallée du Tarn dans l'Aveyron, est le champion ! 17 ans d'études et de chantiers, 600 ouvriers et compagnons au plus fort des travaux, une succession de 154 haubans courant sur les 2 460 mètres de long, des piles-pylônes dont la plus haute culmine à 343 mètres (19 m de plus que la tour Eiffel), ont été nécessaires pour porter l'autoroute A75 assurant la jonction entre le causse Rouge et le causse du Larzac. Inauguré en 2004, l'œuvre de l'architecte britannique Norman Foster est fréquenté annuellement par plus de 4,7 millions d'automobilistes.

En Aveyron, le viaduc de Millau (autoroute A75) conçu par Norman Foster a supprimé le "point noir" de Millau et ses embouteillages monstres.

Vos questions les plus fréquentes

Qui est l'inventeur des ponts ?

Il n'y a pas un seul inventeur des points, mais plutôt une évolution progressive de la conception à la construction. Plusieurs ingénieurs et architectes de différentes cultures ont donc ensemble contribué au développement des ponts au fil de l'histoire.

Quand a été créé le premier pont parisien ?

Il s'agit du Pont Neuf, achevé en 1607 sous le règne d'Henri IV. Bien que son nom signifie littéralement "Pont Neuf" en français, il est le plus ancien pont existant dans la capitale française.

Quelle est l'histoire du pont d'Avignon ?

Également connu sous le nom de Pont Saint-Bénézet, le pont d'Avignon, a été construit au XIIe siècle sur le Rhône à Avignon. L'histoire raconte que Bénézet, un jeune berger, aurait eu une vision divine lui demandant de construire un pont à cet endroit. Et malgré le doute initial des habitants, il aurait réussi à poser la première pierre.

Quel est le plus long pont suspendu en France ?

Avec une longueur de 2143 mètres (7032 pieds), le point de Normandie qui relie Le Havre à Honfleur est le plus long pont suspendu de l'Hexagone.

Comment s'est formé le Pont d'Arc, site naturel des gorges de l'Ardèche ?

C'est l'eau de la rivière (Ardèche) qui s'est infiltrée dans la roche calcaire pour créer progressivement par l'érosion une immense ouverture sur les Gorges de l'Ardèche.