Grimper au sommet de la tour de Notre-Dame... le jeune Goethe, arrivant à Strasbourg en 1770, n'a rien de plus pressé. Même le vertige dont il souffre ne peut l'empêcher de hanter l'étroite terrasse où, écrit-il dans ses Mémoires, « j'étais [...] suspendu en l'air comme une montgolfière ». Et selon l'usage, le poète glisse la pièce au gardien, ancien tailleur de pierre, pour qu'il grave son nom sur le mur intérieur de la flèche, non loin du cantique censé éloigner la foudre.

Quand Goethe réécrit l'histoire de Notre-Dame

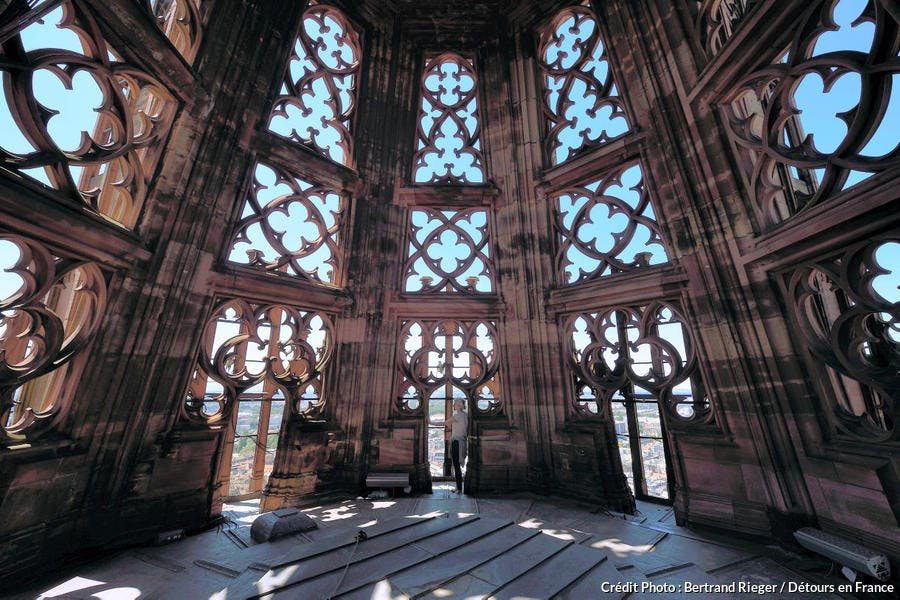

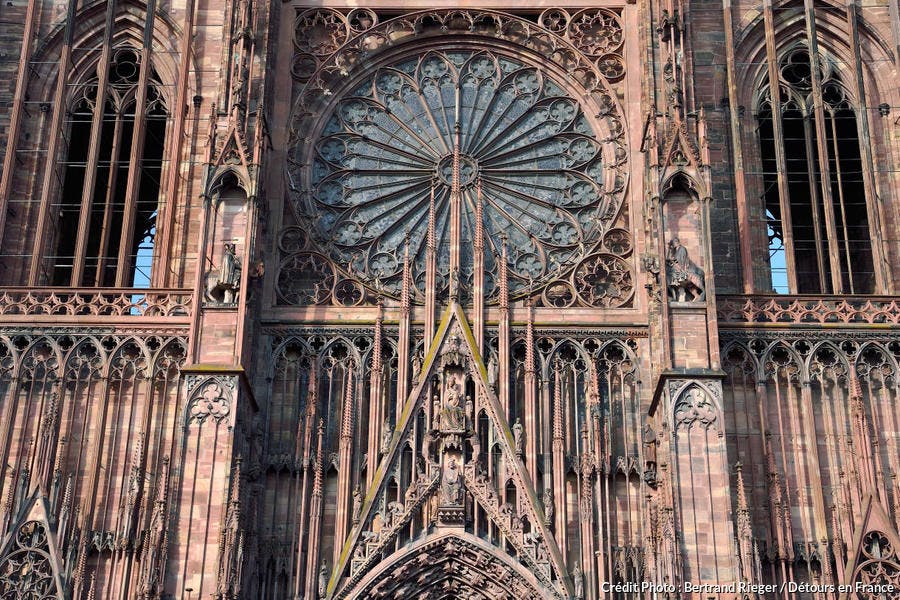

« C'est une chose admirable de circuler dans cette monstrueuse masse de pierre toute pénétrée d'air et de lumière, évidée comme un joujou de Dieppe, lanterne aussi bien que pyramide, qui vibre et qui palpite à tous les souffles du vent », s'extasie Hugo, qui a affronté lui aussi, vers 1840, les 330 marches. Il aurait pu ajouter qu'avec ses 142 mètres, elle était la plus haute construction d'Occident (elle ne fut détrônée qu'en 1874, par la néogothique Saint-Nicolas de Hambourg). Et que ses huit escaliers accolés, qui grimpent en vrille sans jamais se croiser, sont un prodige de sophistication géométrique... Ce n'est pas la flèche seule, mais la façade tout entière de la cathédrale qui subjugue Goethe. « Les petites choses comme les grandes sont à leur place, et l'immensité nous apparaît sous la forme la plus agréable, comme l'ensemble nous offre l'image de la stabilité et de la durée... », souligne-t-il dans L'Architecture allemande, un essai dithyrambique et indûment nationaliste.

Une armée d'architectes

Dans son enthousiasme, Goethe y attribue au seul Erwin de Steinbach la paternité de toute la cathédrale de Strasbourg... dont la construction a pris plus de deux siècles ! En réalité, la première pierre de la nef strasbourgeoise remonte aux environs de 1235, soit dix ans avant la naissance de maître Erwin. Elle reprend les fondations et la crypte d'une cathédrale romane, réduite en cendres avant même de posséder son transept. Celui-ci sera donc réalisé en premier, de 1176 à 1225, évoluant en douceur d'un nord encore roman à un sud déjà gothique. La nef, achevée en 1275, sera un modèle d'architecture rayonnante. Reste le massif occidental : narthex, portails, tours... Les travaux démarrent dès 1276, sur un dessin de 1260. Steinbach, lui, ne sera appelé en renfort qu'en 1284.

À plusieurs reprises, il remaniera ses plans : sa façade est, selon les spécialistes, la toute première dont la réalisation eut été impossible sans dessin. À sa mort en 1318, le deuxième niveau – celui de la rosace – est en cours : son fils Jean y travaillera encore vingt ans. Après lui, encore six architectes : Gerlach élève le troisième étage ; Conrad étire la galerie des Apôtres au-dessus de la grande rose ; Michel de Fribourg et Claus von Lohre se relaient pour dresser le beffroi de la tour nord, puis Ulrich d'Ensingen et Jean Hültz de Cologne pour achever la flèche en 1439. Il n'y aura pas de seconde flèche : le gothique passe de mode, et de plus, la nappe phréatique sur laquelle on a bâti – d'où la légende d'un mystérieux lac souterrain – rend le sous-sol instable. Au XIXe siècle, la canalisation du Rhin faillit d'ailleurs conduire le vaisseau de pierre au naufrage, car le niveau de l'eau ayant baissé, les énormes pieux de bois qui le soutenaient depuis huit siècles se mirent aussitôt à pourrir. L'architecte Johann Knauth, autre héros méconnu de la cathédrale, la sauva in extremis dans les années 1900, par injection de béton...

Sculpteur facétieux et mystère du rayon vert

En d'autres temps, un ymagier aurait sûrement glissé son effigie quelque part, entre deux scènes bibliques : il n'était pas rare de dévier du programme iconographique imposé au profit de figures plus anecdotiques. Ainsi, le meunier et son cheval, dignes représentants des Strasbourgeois qui contribuèrent gracieusement aux travaux de construction, quand les finances firent défaut ; ou bien ce petit chien assoupi au pied de la monumentale chaire de Geyler de Kaysersberg, qui est celui du célèbre prédicateur ; ou encore le mystérieux quidam accoudé à sa balustrade, face au pilier des Anges. Le sceptique aurait prédit l'écroulement du chef-d'œuvre (18 mètres et 12 statues, portant la voûte du transept sud), et le sculpteur facétieux l'aurait condamné à attendre sur place que cela se produise ! Le malheureux, d'où il est, ne peut même pas voir le fameux « rayon vert » qui, chaque matin d'équinoxe, vient auréoler la Vierge et le Christ de la chaire. De toute façon, les amateurs de mystique médiévale ont dû déchanter : ce phénomène apparu en 1972 aurait suivi le nettoyage des vitraux sud de la nef, lesquels datent du XIXe siècle.

12 heures 30 précises

Transept sud. À 12 h 30 pile, l'horloge astronomique Renaissance, haute comme une maison et parée comme une vitrine de Noël, s'anime : les apôtres saluent le Christ, le coq chante trois fois, les dieux païens défilent sur leurs chars. Outre l'heure, l'horloge indique les mouvements de la lune et des planètes, calcule le calendrier liturgique... Il suffit de la remonter chaque semaine, et d'en graisser les rouages.