Monpazier, "un endroit, comme à l'écart de la fureur du monde"

Monpazier ? Adolescent, j'ai été l'un des premiers à partir en courant d'ici ! sourit Jean-Claude Coutausse, photojournaliste, pilier du journal Le Monde. Les murs, les remparts, les pierres sacralisées de ce village fortifié, cette place des Cornières où il était interdit jouer au foot, ses étroits andrônes, m'ont d'abord étouffé. » Entre deux reportages, au bout du monde ou à l'Élysée, c'est pourtant dans sa bastide natale que le photographe revient toujours se ressourcer. « En fait, un jour, on m'a commandé un travail photographique sur Monpazier et, pendant un an, je suis retourné été comme hiver photographier ce village minéral, admirer ses jeux d'ombres et de lumières sur les vieilles pierres. Un déclic. Je me suis réconcilié avec mon village. Monpazier n'a pas vraiment grandi depuis mon enfance dans les années 1960. Il a refusé le train, le collège, le supermarché... Rien ne bouge vraiment ici, et c'est finalement quelque chose de rassurant pour moi aujourd'hui : un endroit, comme à l'écart de la fureur du monde. »

Monpazier, bastide "modèle" du sud-ouest

Aujourd'hui, Jean-Claude Coutausse vante cette bastide qui lui a donné le « gène de la symétrie » et qui lui a permis de ne « jamais se perdre dans une ville américaine » ! « À New York, Buenos Aires ou Carthagène, toute proportion gardée, je me suis senti à la maison, comme dans toutes ses villes géométriques tracées à la règle, et où, comme dans mon village, on se donne rendez-vous au coin des rues. Cette bastide, créée ex nihilo, était finalement d'une grande modernité, une sorte de ville en milieu rural. » Un quadrilatère de 400 mètres sur 220, huit îlots drainés par cinq rues longitudinales et quatre ruelles perpendiculaires. Découvrir Monpazier, perché au-dessus de la vallée du Dropt, c'est admirer l'une des bastides « modèles » du Sud-Ouest – Viollet-le-Duc louait d'ailleurs sa « si parfaite régularité et ordonnance ». Bâtie en 1284 pour Edouard Ier, roi d'Angleterre et duc d'Aquitaine, la cité subjugue aujourd'hui encore par son plan orthogonal totalement intact, un chef-d'œuvre de régularité médiévale. Se promener dans Monpazier, huit siècles après sa fondation, c'est savourer chaque pas, chaque andrône, chaque carreyrou, et plus encore, le jeudi matin, jour du marché, ou lors de ses marchés aux cèpes, ou son marché aux truffes, qui se tiennent au cœur du village, sur la place des Cornières. Carré parfait, ce cœur de ville aligne encore d'exceptionnelles maisons de pierre à arcades gothiques. En son centre, la vieille halle, supportée par de lourds piliers en châtaigniers, abrite, elle, d'anciennes mesures à grains qui nous rappellent la vocation marchande de la cité.

À Monpazier, la place des Cornières au cœur du village était un lieu d'échange, de commerce et de justice. Les maisons tout autour ont été édifiées du XIIIe au XVIIe siècles. Elles forment des cornières ou avant-boutiques. Le clocher de l'église Saint-Dominique, en arrière-plan, est construite au XIIIe siècle, et a été remaniée à plusieurs reprises

Une cité délabrée pour Cendrars

Devant un tableau si harmonieux, difficile d'imaginer que c'est l'image d'une cité délabrée dont se fait l'écho Blaise Cendrars, lors de son passage, au début du XXe siècle : « La mort règne dans ces rues tracées au cordeau. C'est une géométrie d'un autre âge. Des murs solides, des porches cintrés, mais des immondices partout. On peut imaginer des traquenards à chaque coin, après le couvre-feu. Les gares sont à dix-sept et à trente-deux kilomètres... » Fabrice Duppi, le maire du village, que nous rencontrons au Bastideum, un centre d'interprétation dédié aux bastides qu'il a créé, nous rappelle qu'à l'époque de Blaise Cendrars, la cité avait alors perdu tout rôle stratégique et se retrouvait ainsi isolée, loin des routes principales et des grandes villes.

Les rez-de-chaussée des maisons de la place des Cornières à Monpazier forment des portiques en forme d'arcades. Les cornières sont les angles de la place. Les maisons jointes au niveau du premier étage laissent un passage sur la rue

Une renaissance grâce au tourisme

La belle endormie perdit de sa splendeur, avant de renaître peu à peu, grâce au tourisme notamment : « Alors que, dès la fin du XIXe siècle, les centres anciens de nombreuses villes sont touchés par des réaménagements ou des destructions, l'isolement de Monpazier la préserve. Aucune transformation profonde ne vient altérer l'ensemble. » L'édile loue désormais la « rationalisation de l'espace et l'aménagement durable d'un territoire qui a été une source d'inspiration pour les architectes et les urbanistes, alors qu'au Moyen Âge, les rues étaient souvent encore “tordues” ». Un urbanisme pourtant pas si innovant selon Jacques Dubourg, historien local : « Finalement, le plan en damier des bastides est une réminiscence des plans des cités romaines qui avaient disparu au IVe siècle. » Et l'historien de nous rappeler, qu'au Moyen Âge, ce paysage autour de Monpazier était totalement différent : « Juste quelques villages autour des abbayes (les sauvetés), ou autour d'un château (les castelnaus)... La construction des bastides périgourdines est surtout due à des rai sons politiques : au XIIIe siècle, la vallée du Dropt marquait plus ou moins une frontière entre les Anglais au nord (leur roi était devenu duc d'Aquitaine par le mariage d'Aliénor d'Aquitaine avec Henri Plantagenêt en 1154) et les Français au sud – chacun voulant imprimer sa marque sur son territoire, notamment en manière économique. » Mais surtout, l'historien loue aujourd'hui « la petite révolution sociale des bastides » : « Les nouveaux habitants qui peuplèrent ces villes neuves étaient des serfs au service des seigneurs. Les chartes de coutumes les ont encouragés à s'installer, puis, ils ont été affranchis. »

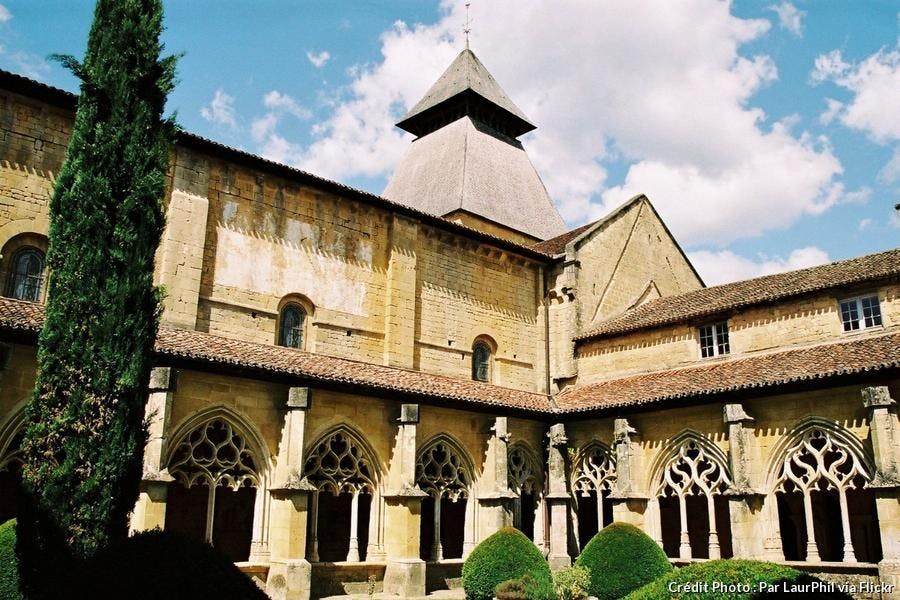

Cloître du XVe siècle à l'abbaye de Cadouin, étape sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle

Molières, une bastide inachevée

Et si Monpazier apparaît comme la plus célèbre des bastides périgourdines, d'autres cités méritent le détour. À peine 10 kilomètres au nord, il faut voir Molières, perdue en pleine campagne, comme posée au milieu des champs de noyers. La première chose que l'on remarque, c'est le haut clocher carré de l'église fortifiée, qui semble protéger l'ensemble, à l'entrée du bourg. Deux rues principales, parallèles, quadrillent le village, mais la grande place centrale, carrée, n'a pas de passage sous arcades et n'a même plus de halle. Seule l'imposante maison du Bayle impressionne, avec ses belles cornières. Fondée en 1284 par Jean de Grally, sénéchal du roi d'Angleterre, cette bastide est inachevée. Est-ce dû à un projet d'aménagement abandonné ou aux destructions ? « Certaines bastides n'ont pas vu le jour entièrement car il n'y eut pas de assez de gens pour la peupler, quand d'autres ne sont pas sorties de terre car envisagées trop tard, à l'approche de la guerre Cent Ans », analyse Jacques Dubourg. Même le château que voulut construire à Molières Guilhem de Toulouse, en 1316, est inachevé. Il n'en reste que le donjon ou des pans de murs. « On sait que Molières fut ravagée par la guerre de Cent Ans, reconstruite puis à nouveau ruinée par les combats des guerres de religion », avance-t-on à la mairie. Ignorée des touristes alors qu'elle n'est qu'à quelques encablures de la magnifique abbaye de Cadouin, cette bastide inachevée est demeurée un village authentique, où il fait bon flâner parmi les maisons de pierre blonde aux toits de tuiles.

La maison du Bayle, sur la place de la Bastide à Molières

Une église-forteresse à Beaumont-du-Périgord

Est-ce une église ou un château ? Campé sur une colline au milieu des prairies et des bois, Beaumont-du-Périgord intimide avec sa monumentale église fortifiée. Telle une sentinelle, le sanctuaire-vigie, bijou de style gothique méridional, impressionne avec ses remparts, ses meurtrières et sa façade principale, encadrée par deux clochers, dont l'un est un véritable donjon. Beaumont-du-Périgord a été fondée en 1272 selon les vœux du roi d'Angleterre Edouard Ier pour garder la route qui conduit vers l'Agenais, puis plus encore fortifiée durant la guerre de Cent Ans. Preuve qu'elle est british ? Elle est bâtie sur un plan en H, en l'honneur, de son père Henri III. Plus de 700 ans plus tard, la bastide a perdu son aspect stratégique, mais gardé son cachet médiéval, avec son plan rectangulaire, sa porte de Luzier (unique vestige des seize portes qui gardaient la ville), sa maison Fayt, sa tour de Bannes, et sa place centrale, qui a conservé ses couverts (passages sous arcades). Sur celle-ci, on respire aujourd'hui une ambiance très « douce France » avec sa boucherie-charcuterie Delpech, ses deux bistrots avec terrasse sous les arcades, sa halle reconstituée, ou, à deux pas, dans la rectiligne rue Foussal, sa quincaillerie Bariat, créée 1846.

Sur la place Jean-Moulin, au premier plan, les deux arcades du « marché couvert », en arrière-plan, l'église fortifiée Saint-Laurent-et-Saint-Front de style gothique du XIIIe siècle au coeur de la bastide à Beaumont-du-Périgord

Villefranche-du-Périgord, classé "Site remarquable du goût"

Depuis Molières, on pourrait poursuivre notre route le long de la vallée de la Dordogne pour admirer Domme, spectaculaire bastide fondée sur une falaise au-dessus de la rivière, mais le charme discret de Villefranche-du-Périgord, aux confins du Lot-et-Garonne, nous a alléchés. La doyenne des bastides du Périgord (elle fut fondée en 1261 pour Alphonse de Poitiers, comte de Toulouse et frère du roi Saint-Louis), est en effet renommée pour être la capitale de la châtaigne du Périgord... Riche du savoir-faire de ses castanéiculteurs, Villefranche a même obtenu en 2015 le label « Site remarquable du goût ». Depuis des millénaires, l'arbre à pain s'est en effet épanoui sur les sols acides, argilo-siliceux du territoire et nourri des générations de Périgourdins.

La bastide de Villefranche-du-Périgord, avec ses maisons à arcades, fut ordonnée par Alphonse de Poitiers, frère du roi Saint Louis

Le pouvoir des châtaigniers à Villefranche

« On dit même que les hommes de la préhistoire auraient développé l'arboriculture, rappelle Julie Gauthier, de la Maison de la Châtaigne, installée au cœur de Villefranche. En tout cas, dès le XVIIe siècle, la culture des châtaigniers prend son essor, et jusqu'au début du XXe siècle, la halle de Villefranche était réservée, en saison, tous les samedis, à la vente de châtaignes attirant des marchands de Bordeaux ou La Rochelle ! » Au centre de la place centrale, la halle accueille toute l'année de magnifiques marchés, où l'on trouve, selon la période de pousse, cèpes ou châtaignes. Qui n‘a jamais senti l'odeur des marrons grillés, un jour d'automne, sur la place, à l'ombre de l'imposante église Notre-Dame-de-l'Assomption (dessinée en 1864 par l'architecture du Sacré-Cœur, Paul Abadie), ne connaît pas vraiment les plaisirs simples de Villefranche ! « Aujourd'hui, après avoir un temps perdu de son attrait, la culture de la châtaigne est à nouveau au cœur de l'activité économique de la ville. Le châtaignier est exploité pour son bois (ameublement, parqueterie...) mais aussi pour fabriquer du charbon. » Pour rencontrer les castanéiculteurs, il faut emprunter les petites routes qui se faufilent à travers champs. Au Domaine de Rapatel, Serge Vigouroux fait figure d'ambassadeur de la châtaigne dans la région. Il cultive des châtaigniers – 7 hectares –, et transforme sur place leurs fruits. « On les ramasse, on les cueille dès la fin septembre. Les plus petites châtaignes sont séchées... » Il les moud dans son moulin pour élaborer de la farine. Sa femme, Camille, confectionne des produits : crème de marrons, biscuits, gnocchis, pain d'épice, confiture de châtaigne... « Délicate, sucrée, la châtaigne a toujours été le fruit roi à Villefranche, mais elle est surtout devenue tendance avec la recherche de produits sans gluten », précise-t-il. Serge, nous emmène sous ses arbres, dans un silence à peine perturbé par le chant des oiseaux. « Avez-vous déjà ressenti une sensation aussi apaisante ? Pour moi, rien de tel pour se ressourcer que de se balader parmi mes châtaigniers ! » On connaissait le power flower, place désormais, en plein Périgord, au pouvoir des châtaigniers !

L'église Notre-Dame-de-l'Assomption à Villefranche-du-Périgord