Pèlerins esthètes ou pressés

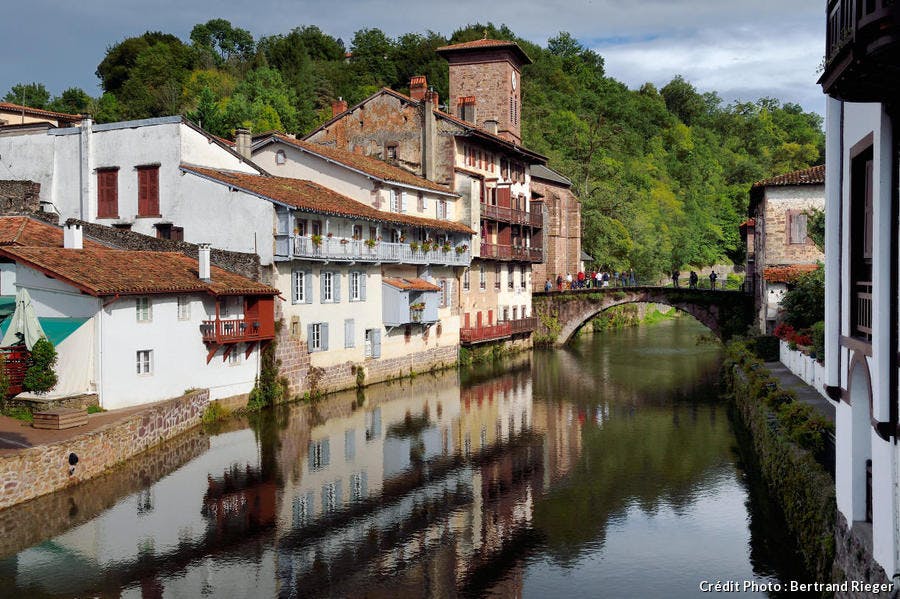

« Saint-Jean-Pied-de-Port ne compte que 1500 habitants, sur une surface de moins de 3 km2, nous explique Jérôme Cangrand, directeur de l'office de tourisme et historien. Il n'empêche, la ville reçoit 1,3 million de visiteurs, selon un comptage fait sur le Pont Neuf ! ». Autant dire que l'ancienne place forte, fondée au XIIe siècle par les rois de Navarre pour contrôler le débouché des cols, est championne toute catégorie pour ce qui est du ratio ! « En contrepartie, nous nous trouvons dans une des plus grandes circonscriptions électorales de France, qui s'étend à cheval sur le Pays basque et le Béarn, et dont le député est fort connu : Jean Lassalle. » Cela dit, les visiteurs ne sont guère attirés par des motifs politiques.

S'ils se déplacent jusqu'ici en si grand nombre, c'est parce que la cité au pied des Pyrénées est un point de passage majeur sur le Chemin de Saint-Jacques. Certains pèlerins admirent en esthètes l'architecture, les motifs gravés dans la pierre, les statues dans l'église. D'autres, la majorité, encombrés de sacs, gourdes et bâtons, alourdis par leurs chaussures de marche, semblent plus pressés et limitent leur halte à un bref passage au bureau des Pèlerins, rue de la Citadelle : il faut bien faire tamponner le passeport pour Compostelle !

Pourtant, la ville, aussi réduite soit-elle, mérite une visite approfondie : elle transpire l'Histoire... parfois romancée. Ainsi l'évocatrice « Prison des Évêques » a-t-elle juste bénéficié d'un télescopage favorable. Il ne s'agit pas d'un lieu, où de sadiques religieux torturaient les incroyants mais d'une ancienne résidence épiscopale trans- formée en lieu de détention. Il est vrai que sa salle souterraine, aux voûtes en ogives, est propice à alimenter toutes les suppositions...

Dates et prises de position

Pour que les hommes des siècles à venir ne perdent pas trop de temps en recherches dans les archives, les habitants des temps passés ont eu la bonne idée d'inscrire la date de construction au fronton des maisons. Notre accompagnateur nous fait lever les yeux : 1510 ! Au-dessus de la porte, au 32 de la rue de la Citadelle, le linteau de grès rose porte haut sa généalogie. « C'est la plus ancienne mais je vous en indiquerai d'autres pour 1649 ou 1760... D'ailleurs, les propriétaires ne se bornaient pas à apposer des dates, ils indiquaient aussi leur nom ou prenaient position sur les débats du moment... ».

L'allusion se réfère au numéro 18, qui affiche fièrement l'état-civil de Joannes Diriberry et Louise Duhalde. Plus loin dans notre promenade, rue d'Espagne, d'autres gravures nous frappent : l'une claironne que la maison vient d'être réparée ; un serrurier nous apprend qu'il habite là; ailleurs, on se plaint du prix exorbitant du froment en l'an 1789. On sait ce qui allait s'ensuivre...

La benoîte et l'ezkoa

Venus de la porte Saint-Jacques, l'accès naturel des pèlerins en route vers le sud et l'ouest, nous voici arrivés devant l'église, un des plus beaux témoignages du gothique local. « Encore une fois, levez les yeux, nous enjoint Jérôme Cangrand. Dans une pièce du clocher, jusqu'aux années 1980, vivait une des dernières benoîtes du Pays basque ! Son souvenir en est encore vivant chez les vieilles gens. La benoîte est un personnage emblématique de la région, qui n'est pas juste la bonne du curé. Elle observait aussi des rites à mi-chemin entre le culte catholique et des pratiques païennes. Quand un orage approchait, elle se dépêchait de sonner les cloches et de brûler du laurier... » Plus de benoîte mais, à l'intérieur de l'église, une religiosité toujours perceptible. On monte sur la galerie où stationnaient autrefois les hommes, dans une position de retrait peu commune. « Dans la tradition basque, les femmes faisaient la jonction entre le monde des vivants et celui des morts. C'était donc à elles qu'il revenait de dérouler le long et fin cierge, l'ezkoa, sur les dalles funéraires familiales qui se trouvaient au sol de l'église. »

Les commerçants sont rois

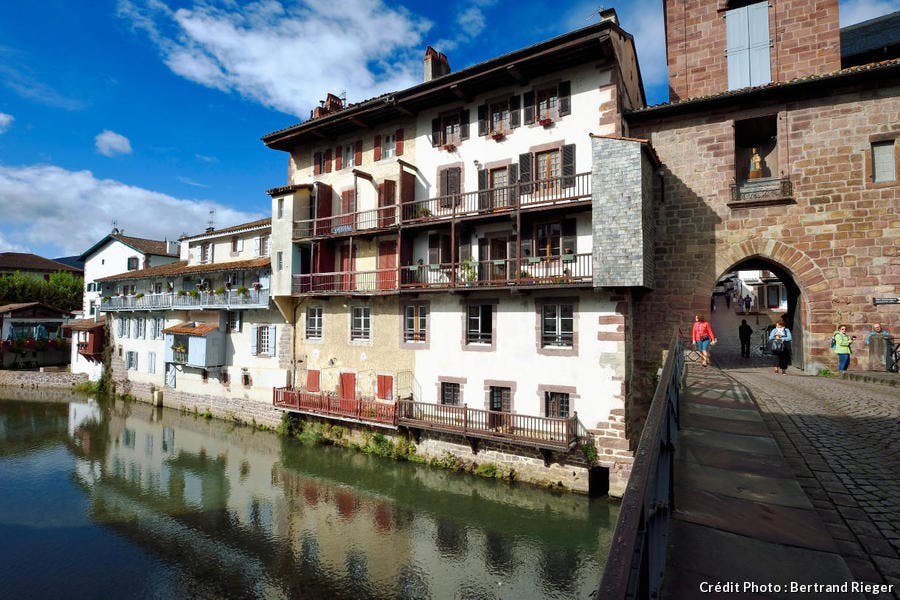

Passé l'élégant pont sur la Nive, nous arrivons dans l'autre grande artère du village : la rue d'Espagne, qui dit bien la direction qu'elle prend ! Dans ce quartier d'outre-Nive, plus de rempart pour protéger les habitants, qui n'en étaient pas moins prospères. Quand on partait pour une longue marche, il valait mieux s'approvisionner en conséquence : ici, les commerces sont rois. Chez les Cavier, champions de pelote de père en fils, on donne dans la confection. Dans la Maison Inchauspé, en face, c'est la laine qui domine. Les espadrilles ont leur royaume, la boutique d'Albertine et de Patricia Arangois. Madame Albertine fabrique ces confortables chaussures à la semelle de corde depuis trente-neuf ans. Avec sa fille Patricia, elles perpétuent la tradition des couseuses de famille, à qui on apportait la matière à travailler le lundi et qui devaient la restituer le samedi. « Nos espadrilles sont en toile de Mauléon et nous produisons pour toutes les pointures, du 23 au 47. Entièrement sur mesure. » En prendrons-nous pour affronter la montagne ? Un dernier coup d'œil à la citadelle qui, de l'autre côté de la Nive, nous toise du haut de ses 70 m.

Commencée dans sa forme actuelle dans les années 1640, elle suscita un projet complet de Vauban, jamais terminé. Elle accueille aujourd'hui un collège. Les élèves ont-ils conscience de leur privilège ? Celui d'étudier en paix dans un site qui excita la bellicosité des armées de Navarre, de France, d'Espagne, d'Angleterre... Avec l'invasion espagnole de 1512 commencèrent des décennies de conflit, qui se répétèrent à l'ère napoléonienne. Au fond d'une vallée, la géopolitique peut nous rattraper. Les visiteurs ne sont pas exclus : pendant les vacances scolaires d'été, ils peuvent arpenter le lieu et même descendre dans les souterrains, où survivent, dans l'ombre des murs épais de plusieurs mètres, un four à pain et une citerne. Déjà, nos regards portent ailleurs : là-haut, vers Roncevaux ! Quatre lieues seulement...

Pour poursuivre la visite, rendez-vous au Pays basque espagnol !