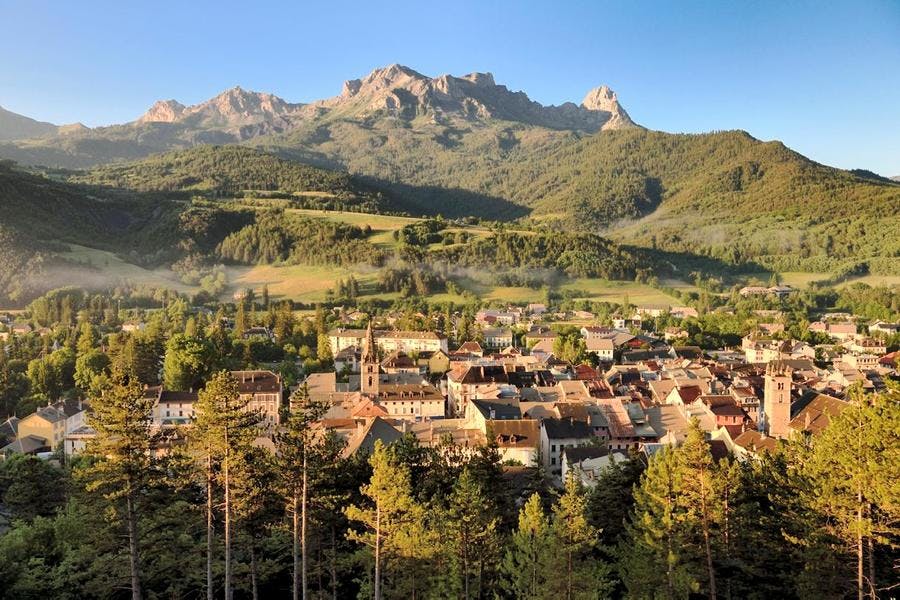

La ville de Barcelonnette, dans la vallée de l'Ubaye, dominée par la montagne le « Chapeau de gendarme », qui culmine à 2682 m. Cette crête rocheuse tient ce nom de son profil en forme de tricorne

Sophie Meche-Fortoul, héritière de la villa San Carlos

Sophie Meche-Fortoul nous accueille dans le jardin d'apparat qui précède sa maison à Jausiers (Alpes-de-Haute-Provence). Une villa sur trois niveaux, coiffée d'un élégant toit en ardoise percé de fenestrons. Sur le fronton, au-dessus du perron et d'une belle porte en noyer, les initiales EF sont gravées dans la pierre. Cette sexagénaire souriante, est la descendante d'Eugène Fortoul, l'un de ces Ubayens partis faire fortune au Mexique à partir du XIXe siècle.

« À 17 ans, mon grand-père a rejoint son frère, propriétaire d'un magasin de tissus au Mexique. Il a commencé par faire du colportage puis a ouvert sa boutique. Après un bref retour dans la vallée pour se marier, il a emmené sa femme outre-Atlantique où ils ont eu trois enfants. Ils s'étaient établis à San Carlos, aux alentours de Veracruz. »

Sophie Meche-Fortoul, devant la villa San Carlos, construite par son grand-père qui émigra au Mexique au début du XXe siècle.

Villas qui témoignent de la réussite sociale des « Mexicains »

Dix ans plus tard, en 1913, Eugène Fortoul érige sa maison et la baptise San Carlos. Comme lui, les émigrants de la vallée ont fait bâtir sur leur terre natale des maisons de villégiature pour témoigner de leur réussite sociale. Ils sollicitent des architectes réputés régionalement et des artisans spécialisés, comme les maîtres verriers Louis Balmet et Jacques Gruber.

Environ soixante-dix villas aux proportions grandioses, aux façades et toitures ouvragées, trônent dans des jardins ornementaux et tranchent avec l'architecture fermière locale. Maisons de villégiature car ceux qui rentrent vivre en France ne s'installent pas à Barcelonnette mais plutôt à Paris ou sur la Côte d'Azur, où la aussi, ils édifient d'ostentatoires demeures. Dans la vallée, on nomme alors ces émigrants « les Mexicains ». Au Mexique, on les appellera les Barcelonnettes.

Villa « mexicaine » construite par l'industriel et grand voyageur Émile Chabrand.

Verrière et escalier en bois massif dans la villa San Carlos

La villa de Sophie Meche-Fortoul n'est pas la plus remarquable du patrimoine des Mexicains dans la vallée. Elle conserve toutefois des ouvrages stylisés et surtout les souvenirs émus de sa propriétaire. Ainsi un escalier en bois massif s'enroule au cœur de la maison et une élégante verrière s'ouvre sur le jardin « privé », à l'arrière, aménagé en verger. La pelouse d'un vert ardent y distille un agréable parfum d'herbe fraîchement coupée. Signe de richesse pour l'époque : la salle de bains, avec double lavabo et baignoire sur pied, pavée de carreaux de ciment aux motifs végétaux inspirés de l'Art nouveau.

Villa « mexicaine », connue sous le nom de Villa Sapinière. Elle abrite le musée de la Vallée.

De Louisiane vers le Mexique

« Le voyage au Mexique des Barcelonnettes est le dernier épisode d'une longue histoire de migrations, saisonnières ou définitives », explique Hélène Homps, la conservatrice du musée de la Vallée qui abrite de nombreux témoignages de cet exil. Bergers transhumants ou marchands colporteurs, les habitants de la vallée de Barcelonnette ont toujours voyagé et commercé, avec la France, l'Italie, la Corse, la Sardaigne et autres lieux plus lointains encore.

Quand l'essor de l'industrialisation menace leur activité au début du XIXe siècle, forts d'une culture du commerce, ils n'hésitent pas à embarquer sur les vapeurs de Saint-Nazaire pour tenter leur chance aux Amériques. Les premiers arrivent en Louisiane, dans le sillage des frères Arnaud, pionniers de cette vague de migration. Napoléon Bonaparte vient de vendre ce territoire aux États-Unis, un parfum de France flotte encore sur ces contrées lointaines. La géographie joue un rôle dans le destin des Barcelonnettes.

En Louisiane, aux frontières de la colonie de la Nouvelle-Espagne, les Français sont aux premières loges de la guerre d'indépendance du Mexique. En 1821, le jeune pays enfin autonome fait figure d'Eldorado. Les Barcelonnettes de Louisiane mettent le cap sur Mexico. Les neveux, les cousins, les compatriotes appelés à les rejoindre pour prêter main-forte navigueront vers Veracruz, sur la côte Atlantique.

Le château de Magnans inspiré par le palais de Louis II de Bavière, construit par Louis Fortoul, après avoir fait fortune au Mexique.

Commerce de tissus dans la vallée de l'Ubaye

Les entrepreneurs ubayens fraîchement arrivés se lancent dans le commerce de tissus. « Ils achètent la matière première en Europe avant de produire sur place, dans des fabriques textiles implantées dans la vallée d'Orizaba, dans l'État de Veracruz. Les modestes boutiques cèdent la place au grand magasin de nouveautés qui voit le jour dans la capitale mexicaine en 1891 avec le Palacio de Hierro. Édifiés à proximité de la cathédrale et du palais municipal, les bâtiments, construits sur le modèle parisien, tutoient ainsi le pouvoir civil et religieux », poursuit l'historienne de l'art.

Édifices coiffés de coupoles, façades ordonnancées, piles de rouleaux de tissus, femmes élégantes : les photos sépia exposées dans le musée nous replongent dans la magie des boutiques de chiffons et de décoration si bien contées par Émile Zola. Pour approvisionner leurs magasins, certains exilés créeront aussi leurs propres usines de fabrication de textiles. « Les villas de villégiature des migrants barcelonnettes de retour du Mexique n'ont rien de mexicain, précise Hélène Homps. L'exotisme réside non pas dans leur style mais dans leur implantation, à 1135 mètres d'altitude, portées par des commanditaires tous natifs de la Vallée ou du Piémont voisin. »

La Villa Bleue de Barcelonnette

Pour illustrer son propos, la conservatrice nous entraîne vers la Villa Bleue. Les maisons des Mexicains sont situées dans le même quartier, près du musée, lui-même hébergé dans l'une d'elle. Un grillage ceinture le jardin de la Villa Bleue. Il laisse entrevoir une façade orangée bicolore aux lignes graphiques qui arbore un vitrail monumental et précieux, réalisé par le maître verrier Jacques Gruber. Tous les ingrédients de l'aventure des Barcelonnettes au Mexique sont réunis dans cette pièce unique, où domine le bleu cobalt.

Les métiers à tisser les draps, les longues cheminées fumantes des fabriques textiles, le magasin de nouveautés à l'architecture stylisée. Un grand toit brisé en tuiles en écaille couleur corail couronne la villa. Achevée en 1931, elle signe la fin de cinquante années d'architecture de villégiature à Barcelonnette. « Parce qu'elles ont été édifiées par les enfants du pays, revenus près du berceau après fortune faite, les villas de Barcelonnette et Jausiers ont un sens, entre le berceau et la tombe », écrivait l'académicien Henry Bordeaux en 1934.

La Vallée de l'Ubaye, les montagnes du parc du Mercantour, la tête de Sanguinière (2856 m) et le col de Restefond (2802 m), à l'est de Jausiers.

Le saviez-vous ?

Il existe un héritage extravagant de l'aventure des Ubayens au Mexique : la présence d'un consulat honoraire à Barcelonnette. Jean Chabre, ancien maire de la ville assure cette fonction avec ferveur depuis plusieurs années. Sa grand-mère émigra au Mexique et son fils y a fondé une famille. Au-delà de la délivrance de visas, il maintient le lien entre les communautés séparées par l'Atlantique.