Vue depuis la Vienne, le pont et le chevet de la cathédrale gothique Saint-Étienne bordent le quartier des Ponticauds, où vivait le peuple ouvrier

Du pont Saint-Étienne au pont-Saint-Martial

Même s'il n'est pas loin du centre-ville, ce quartier qui borde les rives droite et gauche de la ville, entre le pont Saint-Étienne et le pont-Saint-Martial, constitue en effet un monde à part à Limoges. « L'Abbessaille, le Clos Sainte-Marie, le Naveix, le Masgoulet… Il serait plus juste de parler alors des quartiers des ponts que d'un seul », précise Jean-Pierre Cavaillé, universitaire. Quoi qu'il en soit, les Ponticauds, quartier de marins d'eau douce, se distinguent de la ville – dont ils appelaient les habitants les Villauds – et se revendiquent fièrement Ponticauds !

Le pont Saint-Étienne

Du bois pour les fours des usines de porcelaine

Dès le XVIIe siècle, le quartier est d'abord peuplé de « naveteaux », ces hommes chargés de réceptionner dans le port du Naveix, aujourd'hui disparu, le bois flotté. « Le bois arrivait en amont depuis les forêts limousines et était arrêté par un barrage de charpente, le ramier. Ce bois de chauffage était surtout destiné à alimenter les fours des usines de porcelaines. » Et des fours, il y en avait beaucoup à l'époque. L'un d'entre eux, classé monument historique, est toujours visible, dans le quartier des Casseaux, rue du Masgoulet, à deux pas des bords de Vienne. Cet édifice rond jouxte la Manufacture royale, la plus ancienne entreprise de porcelaine de Limoges, créée en 1797. En pleine révolution industrielle, les usines poussent au XIXe siècle comme des champignons le long de la rivière : porcelaine donc, mais aussi fabrique de chaussures, usine électrique, filatures, tanneries… qui emploient les hommes du quartier. Nombre de femmes, elles, sont lavandières : jusqu'après la Seconde Guerre mondiale, elles travaillent sur les bords de la Vienne, abattent le linge des « bourgeois » de la ville haute, agenouillées sur leur « bachou ». Résultat : les Ponticauds ont une vraie conscience ouvrière, selon Jean-Pierre Cavaillé : « L'Université populaire, créée dans le quartier en 1901, était un haut lieu de la culture ouvrière. Les Ponticauds ont d'ailleurs largement participé aux insurrections de 1848 et ont été très actifs dans les grèves de 1905, très importantes dans l'histoire politique de Limoges. C'est un lieu où l'on a aussi plus longtemps qu'ailleurs parlé l'occitan limousin car c'est un quartier qui n'a jamais rompu les liens avec la campagne. On y trouvait un accent particulier que l'on reconnaissait dans toute la ville. » C'est le fameux « accent des ponts » que certains anciens ont encore aujourd'hui – des accentuations particulières et une rythmique lancinante…

Sur les bords de la Vienne, vue sur le pont Saint-Étienne

À l'auberge de la Crotte de Poule

Les Ponticauds étaient aussi bien connus à Limoges pour leur esprit frondeur. « Le dicton populaire du quartier, c'était : si tu es des ponts, passe, sinon, à l'eau ! », sourit Simone Roux, qui a grandi dans le port du Naveix… Las, les anciens vous diront que l'endroit n'est plus ce qu'il était et qu'il a perdu son âme. La démolition des vieux quartiers insalubres et la construction de la voie sur berge rive droite ont en effet bouleversé la physionomie des bords de Vienne. Ils évoquent avec nostalgie l'auberge de la Crotte de Poule ou celle du Poisson-Soleil, où l'on mangeait de la friture pêchée dans la Vienne, les chansons, les joutes nautiques, l'entraide d'antan… « Les habitants n'ont pas eu le choix et on les a purement et simplement envoyés vivre dans d'autres quartiers. Nous, on a dû quitter le Naveix dans les années 1950 pour la cité des Coutures. D'autres sont allés à Sablard, Beaublanc…», regrette Simone. « Même s'ils y vivaient dans des conditions difficiles, entassés dans des deux-pièces d'habitations régulièrement inondées par les crues de la rivière, les anciens sont très nostalgiques de la force des relations sociales de cette vie passée », analyse Jean-Pierre Cavaillé.

En juin, près du pont Saint-Étienne et sur les bords de Vienne, la Fête des Ponts est la plus populaire des fêtes de Limoges. Elle attire chaque fois plusieurs milliers d'habitants.

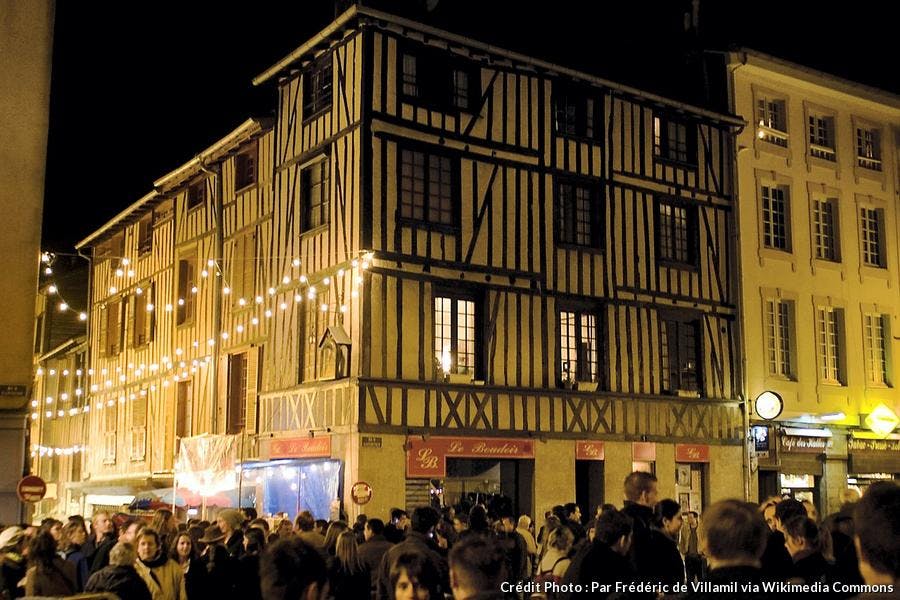

Au quartier de l'Abbessaille

Il n'empêche. L'ambiance de village n'a pas totalement disparu. Dans le quartier de l'Abbessaille, en contrebas de la cathédrale, les rues de la Règle, du Saint-Domnolet, du Rajat respirent « l'ancien » avec quelques maisons de guingois à pans de bois et d'adorables ruelles pavées tortueuses qui dégringolent vers la Vienne. Encastrée sur la façade d'une maison de la rue du Rajat, une petite statue : c'est Notre-Dame-du-Peiteu, la patronne des lavandières, entourée de battoirs en bois, les peiteux, qui servaient à battre le linge… On tombe également dans une ruelle sur une petite fontaine dite « du Père Peigne », dont l'eau servait à fixer les teintures. On débouche alors sur le pont Saint-Étienne, majestueux avec ses huit arches en arc brisé : ce pont du XIIIe siècle, long de 130 mètres, réservé aux piétons, est toujours emprunté par les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle avant de se rendre à la cathédrale. Nous arrivons sur la place de Compostelle, justement, rive gauche : un cachet admirable avec ses coquettes maisons à colombage. Et une ambiance de village : en terrasse du restaurant ouvrier Le Ponticaud ou de la crêperie Saint-Jacques, tout le monde semble se connaître ici ! Par l'étroite ruelle Traversière-du-Clos-Sainte-Marie, on profite d'une vue magique sur la cathédrale gothique SaintÉtienne. Son chevet pyramidal surplombé par un clocher culminant à 62 mètres s'élève au-dessus des jardins en terrasse de l'Évêché et de la Vienne. « Ici, on est au coeur de la ville et en dehors, avec les jardins ouvriers, le calme, l'ambiance champêtre », vante un promeneur. Joggeurs, cyclistes, flâneurs… Les Limougeauds sont conscients de cette chance et réinvestissent les berges aménagées qui mènent jusqu'au pont médiéval Saint-Martial et la ravissante place Sainte-Félicité, en passant par le parc de l'Auzette. Un Bistrot des Quais a même vu le jour, ressuscitant la tradition des guinguettes.

Vue depuis la cathédrale Saint-Étienne

Le "village" de la boucherie

Au pied des Halles, construites à la fin du XIXe siècle, une banderole l'annonce fièrement à l'entrée d'une rue

en pente : « Vous entrez dans le quartier de la Boucherie ». Plus qu'un seul boucher aujourd'hui, mais ce quartier historique au coeur de Limoges est un peu l'âme du centreville, tout en étant un peu à part. Il s'organise autour de la rue pavée de la Boucherie, longue de 130 mètres. « Du XIIIe siècle au début du XXe siècle, le quartier a été habité par la puissante corporation des bouchers. Imaginez que, dans cette rue, il n'y avait rien que des bouchers – une cinquantaine ! Ils y vivent, y découpent et vendent la viande, s'exclame notre jeune guide de l'office de tourisme de Limoges. Ils vendent d'abord la viande, non loin, place des Blancs, mais, après la Révolution et la loi sur la liberté de commerce, ils doivent installer leurs étals dans leur

rue… Certaines maisons conservent même encore leurs crocs accrochés aux façades ! Imaginez surtout que, dans la rue de la Boucherie, vous circuliez littéralement entre deux murs de viande ! Ça devait être impressionnant… » Un chroniqueur écrit ainsi au XIXe siècle : « Les bouchers occupent en ce pays-ci une rue spéciale. Cette espèce de longue ruelle présente un aspect lamentable. Ce ne sont que membres pantelants, que yeux caves qui vous regardent, que tripes suspendues en guirlandes. C'est à vous faire devenir végétarien ». Au numéro 36, il faut faire une halte dans une maison en forme d'écomusée, acquise par la Ville, restitue à merveille cet habitat et commerce des bouchers, du rez-de-chaussée, avec sa devanture en bois et ses « billots » pour découper la viande, jusqu'au grenier, où séchaient les peaux des bêtes.

Entrerez-vous dans la boutique de la Maison du boucher, un écomusée sur la corporation des maîtres bouchers, sis évidemment...rue de la Boucherie ?

Le Vieux-Limoges, une configuration originale

Avec ses maisons à pans de bois médiévales restaurées et ses belles enseignes en fer forgé, la rue de la Boucherie et les ruelles piétonnes aux alentours constituent l'un des endroits les plus pittoresques du Vieux-Limoges. Pourtant, au début des années 1970, il s'en est fallu de peu pour que ce quartier ne soit rasé pour y ériger de grands ensembles. « C'était un quartier vétuste à l'abandon, presque un taudis, mais il ne fallait pas le détruire tant c'était une configuration originale ! Pour le sauvegarder, en 1973, naissent l'association Renaissance du Vieux-Limoges et la Frairie des Petits Ventres, une fête inspirée d'une tradition populaire. Le succès de cette fête, dans le quartier, a été tel que la municipalité nous a entendus », explique Michel Toulet, président de Renaissance du Vieux-Limoges. Pourquoi les bouchers se fixèrent-ils ici ? « Dès le XIIIe siècle, au moment où le château de Limoges prend de l'essor, ils s'installent dans l'enceinte, notamment du fait de la présence d'un petit ruisseau, indispensable pour laver les bêtes ou le sang, explique Germaine Auzeméry-Clouteau, du service ville d'art et d'histoire. Ils s'y regroupent quasiment tous au XVIe siècle, jusqu'à l'extrême fin du XIXe. La corporation des bouchers de Limoges – l'une des plus célèbres de France – existera bien après la Révolution. »

L'un des symboles du quartier est la chapelle Saint-Aurélien, construite au XIVe siècle par les bouchers, une confrérie très pieuse

L'atypique quartier de la boucherie

Le quartier de la Boucherie forme alors un monde à part, qui dès le XIXe siècle est mentionné pour sa singularité et son caractère. « Dans la seconde moitié du XIXe siècle, c'est le petit village d'Astérix qui résiste encore et toujours à l'envahisseur, avec une potion : la religion, analyse Michel Toulet. Les bouchers sont très pieux et conservateurs, alors que Limoges, ouvrière, était de gauche et plutôt indifférente à l'Église. » Confirmation par ces nombreuses niches dans les façades abritant des statues religieuses. Et, surtout, au milieu de la rue des Bouchers par une placette qui accueille une drôle de petite chapelle construite au XIVe siècle par la confrérie des Bouchers pour accueillir les reliques de saint Aurélien, deuxième évêque de Limoges et leur patron. Dominée par un clocher au toit de châtaignier, cette chapelle de corporation mérite une visite : à l'intérieur, un groupe sculpté doté d'une vierge qui porte dans ses bras l'enfant Jésus mangeant un rognon ! « Vendue comme bien national à la Révolution, la chapelle a été rachetée par les Bouchers. C'est aujourd'hui une chapelle privée ouverte aux cultes publics, la confrérie y perpétue le culte à saint Aurélien, assure l'entretien, le chauffage… », explique Michel Toulet, lui-même membre de la confrérie.

Dans les années 1970, le quartier, vétuste, vidé de ses habitants, aurait pu être détruit. C'était sans compter sur la vitalité de certains Limougeauds et leur attachement au patrimoine et à l'histoire de leur ville...

La Frairie des Petits Ventres

Si les bouchers ont quasiment disparu – au siècle dernier, l'extension de la ville les contraint à se déplacer pour trouver les clients – l'esprit de quartier est resté fort. « Ici, tout le monde se connaît, c'est un village », apprécie l'artistepeintre François Peyrout, figure de la rue qui s'inspire des lieux pour ses toiles. « Avant, j'étais dans la boucherie, maintenant, je suis peintre au couteau », dit-il. Un libraire, un antiquaire, des restaurants renommés, des bars ont pignon sur rue aujourd'hui. Surtout, le charme du quartier a attiré un grand nombre d'artisans d'art : une créatrice sur porcelaine, une autre de bijou, un atelier spécialisé en dorure à la feuille, des artistes sur mosaïques… Les commerçants se sont regroupés sous le slogan « I love rue de la Boucherie », destiné à faire revenir massivement les Limougeauds ici. Chaque troisième vendredi du mois d'octobre, l'endroit continue en tout cas d'attirer des milliers de gourmands pour la Frairie des Petits Ventres, devenue une institution depuis son instauration en 1973. Dans une ambiance bon enfant et conviviale, on y déguste tripes, galetous, girot, fraise de veau, boudin aux châtaignes, tandis que Notre-Dame-des-Petits Ventres est portée en procession dans la ville. Comme si la tradition bouchère continuait… La plupart des membres de la Confrérie Saint-Aurélien sont aujourd'hui des descendants des grandes familles de bouchers.

La frairie des petits ventres, fête gastronomique traditionnelle se déroulant en octobre dans le quartier de la Boucherie

Les emblèmes de Limoges : l'hôtel de ville

Il serait impossible de faire le tour de toutes les richesses patrimoniales de Limoges tant elles sont nombreuses. Inauguré en 1883, cet édifice mêlant style Renaissance et style Louis XIII, dominé par un campanile, fut bâti sur le modèle de l'hôtel de ville de Paris et devait, à l'origine, être une vitrine du savoir-faire des artistes limougeauds… Mais seul le sculpteur Martial Thabard était originaire de la ville ! Deux sculptures allégoriques représentent, sur la façade, l'orfèvrerie et l'émaillerie. Des médaillons en mosaïques évoquent des Limougeauds célèbres : l'émailleur Léonard Limosin ou le maréchal Jourdan. Dans le jardin, une fontaine monumentale, en bronze, émail, granit et porcelaine, est une ode aux « arts du feu » : quatre enfants y représentent respectivement le dessinateur, le mouleur, le sculpteur et le peintre.

La gare des Bénédictins

Sans aucun doute l'une des plus belles gares de France ! Construite au-dessus des voies ferrées dans les années 1920, reposant sur un socle en béton armé, elle est l'oeuvre de l'architecte Roger Gonthier et se repère de loin grâce à son campanile haut de 67 mètres et son dôme en cuivre surmontant la coupole. Dans le grand hall, les décorations en stuc et surtout les verrières rappelant l'Art nouveau, sont signées Francis Chigot. Les motifs végétaux évoquent le Limousin. Sur la façade principale, deux sculptures allégoriques évoquent Limoges avec la figure de l'émail, d'un côté, et, de l'autre, la porcelaine.

La gare des Bénédictins est inscrite au titre des monuments historiques depuis 1975. Son campanile est le bâtiment le plus haut de toute la ville

La cathédrale Saint-Étienne

À la fois massif et élégant, ce vaisseau de granit fin, dominé par un clocher carré, s'élève dans le quartier de la Cité, audessus de la Vienne. Malgré ce que pourrait laisser penser son unité de style gothique, sa construction s'est échelonnée sur plus de 600 ans, du XIIIe au XIXe siècle. Les travaux ont commencés, à la place d'un édifice roman, dont ne subsistent que la crypte et les bas étages du clocher, avant d'être interrompus, dans un premier temps, par la guerre de Cent Ans. Sculpté dans le granit, le superbe portail Saint-Jean (au nord), de style gothique flamboyant, date du début du XVIe, tout comme le jubé Renaissance. Ce chef-d'oeuvre en calcaire, aux colonnes et pilastres richement sculptés, sert aujourd'hui de tribune au grand orgue. Une fois à l'intérieur, on découvrira également le tombeau de l'évêque Jean de Langeac, sculpté de 14 panneaux représentant l'Apocalypse. Saint-Étienne renferme également une superbe vierge noire contemporaine en émail signée, en 2009, Léa Sham's et Alain Duban.

Le Limoges underground

La ville repose sur un gruyère truffé de galeries souterraines et de caves voûtées creusées dans le tuf, dès l'époque gallo-romaine puis au Moyen Âge, lorsque les remparts limitaient la place, pour y stocker aliments et produits en tout genre. Si la plupart des souterrains jadis reliés entre eux sont aujourd'hui murés, deux lieux permettent d'avoir un aperçu de cette face cachée de Limoges. Sous les jardins de l'Évêché, se niche le souterrain de l'ancienne abbaye féminine de la Règle aujourd'hui disparue. On pénètre dans un autre Limoges, avec ses sombres salles voûtées, sur plusieurs niveaux, ses anciens entrepôts, ses basses caves et aqueducs et un complexe réseau de galeries. Enfin, sous les immeubles de la place de la République, s'étendent les souterrains de l'abbaye bénédictine Saint-Martial, construite au ixe siècle et démolie à la Révolution. Un autre monde ! On y découvre aujourd'hui la crypte abritant les sarcophages de saint Martial, premier évêque de Limoges, et de deux de ses compagnons, ainsi qu'une loge dallée qui abritait le tombeau de sainte Valérie. Dans une autre salle, apparaît le gigantesque sarcophage en granit d'un gouverneur romain converti au IVe siècle, Tève-le-Duc. Une autre galerie, beaucoup plus vaste, dévoile clairement les soubassements de deux églises disparues.

Cette "seconde" ville a été révélée il y a 60 ans, lors de la construction d'un parking