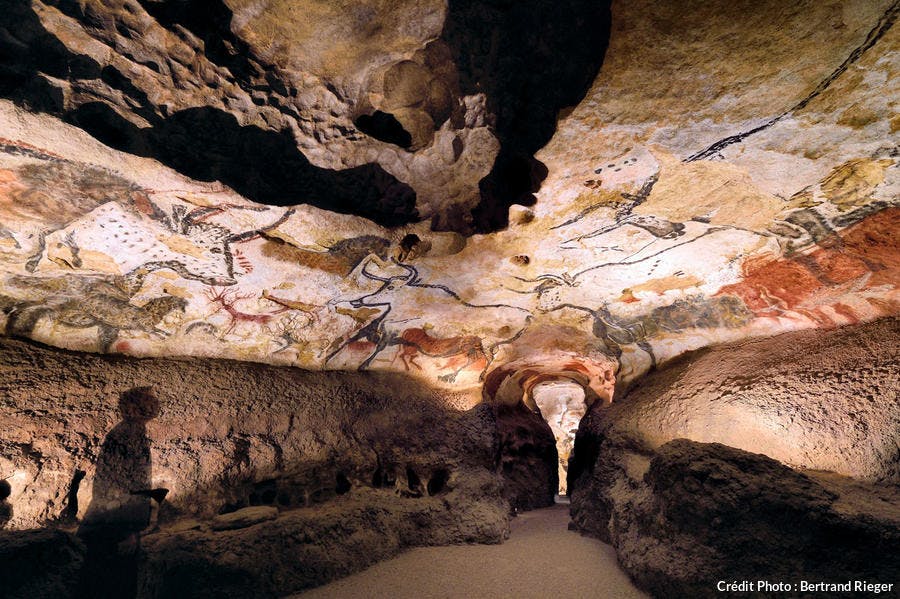

À l'intérieur de Lascaux II, le premier fac-similé de grotte au monde. S'il n'est que partiel, il reprend deux des galeries les plus célèbres et leurs décors : la salle des Taureaux et le diverticule axial, reproduits à l'exact identique. Depuis 1983, les visiteurs n'y voient que du feu...

Tout ou presque a été dit sur Lascaux. Sur sa découverte inopinée, d'abord. Comme dans une scène du film La Guerre des boutons, quelques garnements en culottes courtes, par cette fin d'été 1940 (le 12 septembre), explorent les crevasses de leur village de Montignac, au coeur du Périgord noir. Emmenés par Marcel Ravidat, ils s'aventurent, débusquent un système entier de souterrains. Le secret des camarades ne résiste guère : ils reviennent de façon officielle avec l'instituteur. À peine dix jours plus tard, l'abbé Henri Breuil, une sommité de la discipline préhistorique, est à pied d'oeuvre et reconnaît tout de suite l'importance de la découverte. Par une procédure expéditive, le site est classé au titre des Monuments historiques, dès le lendemain de Noël.

La plus belles de toutes les grottes ornées

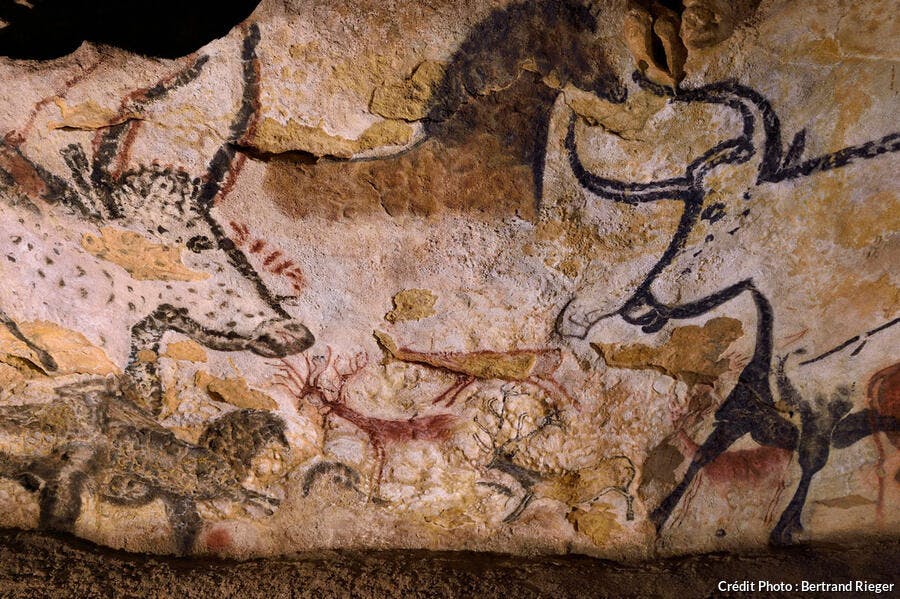

La puissance esthétique, ensuite. À l'heure actuelle, plus de 1 600 représentations ont été dénombrées. Elles sont âgées d'environ 18 000 ans (soit entre le Solutréen et Magdalénien), et constituées de près de 1 000 figures animales et de centaines de signes gravés. Sans compter les coquillages fossiles, le mobilier lithique (silex taillés, lamelles à dos, sagaies, épingles, aiguilles à chas…). Lascaux est sans nul doute la plus riche et la plus belle de toutes les grottes ornées. Si elle n'usurpe pas son surnom de « chapelle Sixtine de la Préhistoire », elle présente malgré tout d'assez petites dimensions. Elle se déploie sur 200 mètres, alignant une succession de salles plus ou moins circulaires reliées entre elles par des couloirs-galeries. La cavité se distingue par l'incroyable densité des oeuvres, certaines monumentales, qui l'habillent. Les sarabandes d'animaux qui y cavalent fascinent aussi bien le grand public que les intellectuels. Georges Bataille n'y voit rien d'autre que « la naissance de l'art ». À son sujet, Picasso prononce la sentence définitive : « Nous n'avons rien appris. »

Un bien universel

Il a également beaucoup été dit sur les problèmes de conservation de Lascaux. Après avoir accueilli des milliers de visiteurs quotidiens dans les années 1950, la grotte se dégrade. Les champignons y prolifèrent, grâce à la lumière et à l'augmentation de la température. La très forte croissance de gaz carbonique accumulé, en raison de la présence de nombreuses personnes dans un très faible volume (1 500 m3), ainsi que les aménagements effectués, ont bouleversé son équilibre environnemental : accélération de la formation de calcite sur les parois, et prolifération de mousses et d'algues vertes.

L'Atelier des fac-similés du Périgord a fabriqué les 540m2 de parois qui composent Lascaux IV.

C'est pourquoi, en 1963, André Malraux, ministre de la Culture, prend un arrêté de fermeture totale de la grotte. Qui n'est plus alors accessible qu'à des spécialistes triés sur le volet, n'autorisant que de rarissimes passedroits (comme celui dont a bénéficié le président Nicolas Sarkozy, à l'occasion des 70 ans de la découverte). Les polémiques accompagnent régulièrement les communications de son Conseil scientifique. C'est que Lascaux, inscrite depuis 1979 au patrimoine mondial par l'Unesco, avec les autres sites préhistoriques de la vallée de la Vézère, est un bien universel, suivi avec attention par les chercheurs internationaux.

Une dimension symbolique

Nul doute que la grotte est entrée dans le cercle des sites sacrés de notre patrimoine. Pour autant, à l'époque de ceux qui ont exercé leur art sur ses parois, était-elle elle-même, un lieu sacré ? Cela est beaucoup moins sûr, bien que divers indices concourent à donner au site une réelle dimension symbolique. Le premier est l'absence totale de représentations de rennes. Or, c'était l'animal le plus abondant, celui qui fournissait la chair pour se nourrir, la peau pour se vêtir, les os pour fabriquer des armes. Le fait que les Magdaléniens aient privilégié les félins, les rhinocéros ou les effrayants aurochs, laisse penser qu'ils donnaient à ces espèces une importance et un sens différents. Enfin, une scène étrange, située au fond du « Puits », incite depuis les débuts à la perplexité. On distingue trois éléments que rien ne relie : un bison blessé, répandant ses entrailles sur le sol ; un homme, également mal en point, une main à quatre doigts, affublé d'une tête d'oiseau ; et une sorte de totem, surmonté lui aussi d'une tête de volatile. Si certains voient là un épisode de chasse à l'issue malheureuse, d'autres reconnaissent en l'homme à terre un chamane qui aurait assimilé les pouvoirs de l'oiseau, pour traverser d'autres mondes.

Mythologies premières

« Ces vastes compositions peintes ou gravées pourraient être les témoignages d'une pensée spirituelle, dont la portée symbolique repose sur une approche cosmogonique », avance le préhistorien Jean Clottes. Toujours est-il que, de l'entrée jusqu'au tréfonds de Lascaux, de la salle des Taureaux au « Puits », se révèle à nos regards le grand livre des mythologies premières, avec la création du monde comme thème essentiel.

Vous aimerez aussi :