Il a fière allure. Juché sur sa motte castrale, le château de Rully domine le village et son beau vignoble, l'un des plus fameux de la Côte chalonnaise. Avec son pont-levis, son donjon carré du XIIIe siècle et ses trois tours rondes reliées par des courtines, pas de doute, l'ensemble a du cachet ! « Le château appartient à la famille depuis 1190. Je suis le 26e maillon de la chaîne familiale. À moi de trouver le 27e ! », sourit Raoul de Ternay, le propriétaire. Il y a grandi et il y vit avec son épouse et leurs trois fils. Il n'est d'ailleurs pas rare de voir les garçons lancer des avions de papier dans le grand escalier Renaissance, sous l'œil digne des aïeux portraiturés.

Découvrez aussi notre article sur Chalon-sur-Saône

Parmi ceux-ci, Raoul de Montessus s'est distingué. Ce grand voyageur explora l'Orient. Il rapporta des objets d'art de Turquie, d'Afghanistan ou de Chine, qui sont exposés dans le Grand Salon. Ses daguerréotypes sont encore dans leurs cartons, attendant une expertise. Ébéniste hors pair, il sculpta le joli cabinet en noyer blond, qui obtint une médaille à l'Exposition universelle de 1889, ainsi que l'autel de la chapelle où les trois garçons ont été baptisés. Visiter Rully, c'est aussi faire connaissance avec Marie-Agathange de Montessus, 14 enfants, jetée au cachot sous la Révolution, avant d'être libérée à la demande des villageois. En somme, le château de Rully, ouvert à la visite en juillet et août, donne l'impression de pénétrer à l'intérieur d'une maison de famille, avec ses figures marquantes, ses ancêtres cocasses et ses visages d'une autre époque, dont on essaie de retrouver les traits dans ceux des propriétaires actuels...

Ouvert à la visite l'été (toute l'année pour les groupes), le château de Rully laisse découvrir une partie de ses 40 pièces, dont la cuisine originelle, la chapelle familiale, la salle de billard et le boudoir.

Pour une escapade encore plus nature, direction Le Morvan, pour faire le plein d'oxygène !

Couches, spirituels et temporels

La route suit les ondulations de la Côte chalonnaise, qui alterne bois touffus et coteaux raturés par les vignes. Après 17 kilomètres, on atteint le château de Couches, tout aussi photogénique sur son éperon rocheux. Une rumeur a longtemps couru autour de cette forteresse du XIIe siècle. Marguerite de Bourgogne, l'épouse répudiée de Louis X le Hutin, aurait fui sa geôle de Château Gaillard, dans l'Eure, pour finir ses jours là. Aujourd'hui, le château dit « de Marguerite de Bourgogne » entretient opportunément la légende. Fait historique avéré, Claude de Montaigu, chambellan du duc de Bourgogne et chevalier de la Toison d'or, fut le seigneur du château au XVe siècle.

Cet homme puissant transforma la vieille forteresse en un beau château médiéval avec tour, tourelles, chapelle et bassecour. La chapelle de style gothique flamboyant possède deux oratoires, signes de prestige, et un chapitre de six chanoines y vivait en permanence. Mieux, une tour de justice y fut accolée, avec sa salle d'armes et son cachot.

Pouvoirs spirituel et temporel côte à côte. Les galeries souterraines, qui servaient de lieu de passage et de stockage, renferment une salle de vinification, des garde manger taillés dans le granit rose et... des salles de torture. Rien ne manque au donjon carré du XIIe siècle, ni l'escalier à vis, ni la salle de garde, ni les mâchicoulis. Quant au logis de « style troubadour » (XIXe siècle), il arbore une toiture flambant neuve de 36 000 tuiles vernissées. En été, Couches joue pleinement la carte du passé à l'occasion des Médiévales, lors desquelles se produisent acrobates, musiciens, danseurs, escrimeurs et autres fauconniers.

Envie d'un petit détour par Sens ? Découvrez notre article sur les incontournables de cette ville de Bourgogne

Germolles, le palais des champs de Marguerite

Une autre Marguerite nous mène, à vingt minutes de là, au château de Germolles. Sa façade n'en impose peut être pas, mais voici la mieux conservée des résidences des ducs de Bourgogne, et l'un des rares exemples de palais princiers de la fin du Moyen Âge. Enthousiaste et érudit, Matthieu Pinette est le maître des lieux. Nul mieux que lui ne sait raconter ce petit palais offert en 1380 par Philippe le Hardi à son épouse Marguerite de Flandre. « Germolles est un cadeau de courtoisie du plus bel effet, que Marguerite a transformé en une luxueuse résidence de plaisance. Elle en a fait un palais bucolique, tourné vers la nature, un siècle et demi avant la Renaissance ! Un vrai laboratoire de modernité. » À la tête de la plus grosse fortune d'Europe, Marguerite de Flandre s'entiche de son palais des champs. Elle y viendra vingt cinq ans durant, à raison d'un mois chaque année. « Elle avait une roseraie, car elle élaborait ses parfums, une bergerie, un verger et 17 hectares de vignes. C'est ici que le pinot noir de Bourgogne a été mentionné pour la première fois. » Pendant que Marguerite plantait ses vignes sur le clos, son mari légiférait pour imposer en Bourgogne le pinot noir face au gamay, jugé « déloyal ».

Paradis Terrestre

L'aspect bucolique du palais de Germolles se retrouve jusque dans les décors des intérieurs. La garde-robe a conservé de remarquables peintures murales. Les initiales de Philippe et de Marguerite de Flandre se détachent sur un fond vert, qui rappelle la nature, donc le paradis terrestre. « Cet enduit est piqueté de chardons, symbole de fidélité en raison de ses crochets qui s'accrochent, qui attachent... Cette peinture murale du XIVe siècle est tout simplement unique en Europe », affirme Matthieu Pinette. Dans la cuisine, les chapiteaux sculptés de la cheminée sont l'œuvre des ateliers du maître flamand Claus Sluter. Une Cour d'au moins 100 personnes logeait sur place, en même temps que le duc et la duchesse. Si Jean sans Peur fréquenta Germolles, Philippe le Bon s'en désintéressa et Charles le Téméraire n'y mit jamais les pieds, trop occupé à guerroyer. « À la fin du XIXe siècle, ma famille a acquis le château, nous apprend Matthieu Pinette qui s'en charge depuis douze ans. C'est donc un lieu familial pour moi, mais aussi une source d'étonnement constant. Chaque année, grâce aux chercheurs qui se succèdent, on apprend de nouvelles choses sur son Histoire. »

La Ferté, la vie de château chez les Cisterciens

À 15 kilomètres au sud de Chalon, le château de l'abbaye de La Ferté brouille les pistes : château ou abbaye ? « Vous avez sous les yeux ce qui reste de l'une des plus importantes abbayes cisterciennes », éclaire Jacques Thénard, l'actuel propriétaire. Fondée en 1113, première fille de Cîteaux, l'abbaye de La Ferté avait une église, un cloître, un réfectoire. Elle subit les affres de la guerre de Cent Ans, des guerres de Religion puis de la Révolution française. « Mes ancêtres, des soyeux de Villefranche, l'ont alors rachetée pour en faire une usine textile. Leur projet a fini par capoter. Aujourd'hui, l'église a disparu mais le palais abbatial, édifié au XVIIe siècle, demeure intact. C'est ça, le “château” : le modeste logis du père-abbé. » Modeste ? Façon de parler ! Au centre du parc de 19 hectares, l'immense façade, avec bossage et fronton en demilune, reflète la prospérité des lieux sous l'Ancien Régime. L'ancien déambulatoire, transformé en galerie d'été néobaroque, donne un aperçu des dimensions de l'ancien cloître : « L'abbaye de Fontenay tiendrait dans le cloître de La Ferté ! », avance le châtelain.

Une affaire de famille

Boiseries sculptées, tapisseries, tableaux et mobilier d'origine: la décoration intérieure du château de La Ferté évoque l'art de vivre du xviiie siècle. Il fut en effet totalement repensé par l'architecte de la ville de Chalon, François Rameau, en 1777.

L'escalier de pierre monumental dessert une suite de pièces en enfilade : salon à boiseries sculptées, anti chambre décorée de toile de Jouy, boudoir, cabinet tendu de tapisseries d'Aubusson... Tout cela, « dans son jus », fleure bon le XVIIIe siècle. La famille Thénard occupe quelques unes des 25 chambres, toutes munies de leur propre salle de bains !

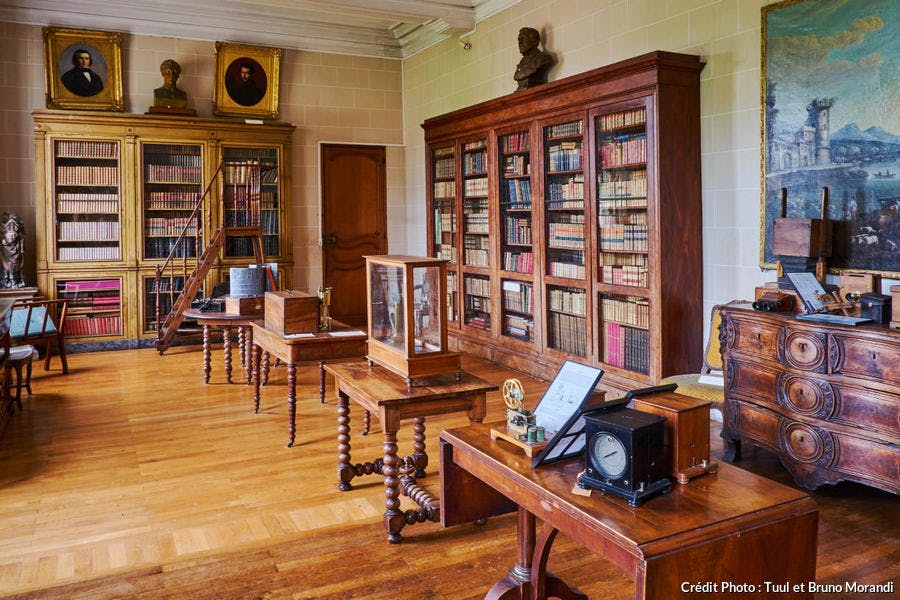

Dans la galerie de curiosités du père-abbé, une multitude d'instruments de mesure du XIXe siècle sont exposés : « Ils ont tous été imaginés par les scientifiques de la famille ! » La Ferté, c'est encore une affaire de famille. Celle de Jacques Thénard compte dans ses rangs un agronome qui lutta contre le phylloxéra, un directeur du quotidien régional Le Bien public ou encore l'inventeur du crayon à papier, NicolasJacques Conté. Suivre la visite guidée, c'est faire le plein d'anecdotes, découvrir les petites histoires qui se mêlent à la grande. Faisant écho à Raoul de Ternay, son homologue de Rully, Jacques Thénard souhaite que le château « reste dans la famille ». Pour subvenir aux frais d'entretien du domaine, il faut faire preuve d'imagination : mariages dans l'ancien réfectoire aux jolies voûtes, visites, chambres d'hôtes et, chaque année, un événement : le marché aux plantes rares, l'un des plus importants de France. Tandis que la foule défile devant les stands des exposants, il s'affaire au point de restauration. « Il faut savoir tout faire ici : jardinier, menuisier, guide-conférencier, artisan restaurateur, et même crêpier ! » Humilité, travail manuel, accueil des hôtes : les préceptes de la règle de saint Benoît sont encore en vigueur à La Ferté, même si les frères cisterciens de l'abbaye ont disparu depuis belle lurette.